“Pregherai” — La tortura di una suora che fa rabbrividire anche i credenti

Ho trascorso sessant’anni cercando di dimenticare la voce di quell’uomo, ma ritorna sempre. A volte nel cuore della notte, a volte mentre prego, a volte senza motivo. È una voce profonda, strascicata, con un forte accento tedesco, e dice sempre la stessa cosa sull’anon virbec: “Pregherai, piccola suora.”

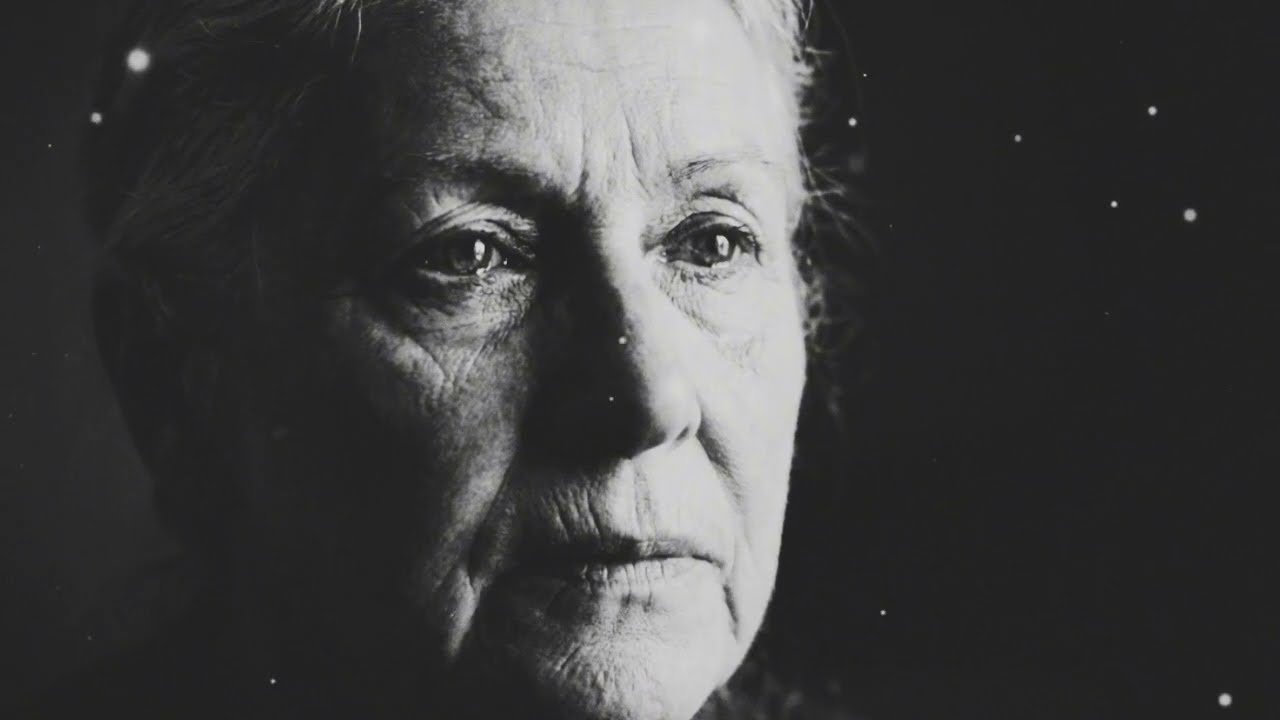

Io ho pregato. Dio sa se ho pregato, ma non nel modo in cui voleva lui. Mi chiamo Yanne Marceau. Oggi vivo in una casa semplice in campagna, lontano da tutto e da tutti. Ma nel 1943 ero Suor Iliane, una giovane suora di 24 anni che credeva che l’abito mi proteggesse dal male, che la croce sul mio petto fosse uno scudo, che Dio non avrebbe permesso a nessuno di toccare una donna consacrata. Mi sbagliavo.

A quel tempo, la guerra stava già consumando tutta l’Europa. Parigi era occupata. La gente sussurrava, nessuno si fidava di nessuno. E io, ingenua com’ero, pensavo che all’interno del convento di Saint-Cire, vicino alla capitale, saremmo state al sicuro. Dopotutto, eravamo solo suore. Ci prendevamo cura degli orfani. Pregavamo per i morti. Non rappresentavamo una minaccia per nessuno. Ma per loro non importava.

Era una mattina di settembre. Ricordo il cielo grigio, il vento freddo che entrava dalle fessure delle finestre di legno. Ero nella biblioteca del convento a riporre alcuni vecchi libri liturgici quando sentii un rumore. All’inizio pensai a un litigio tra i bambini in cortile. Poi sentii il vetro rompersi e stivali pesanti colpire il pavimento di pietra. Ordini in tedesco echeggiavano nei corridoi. Il mio cuore si fermò. Lasciai cadere il libro che tenevo in mano e corsi verso la porta.

Vidi la superiora spinta contro il muro da un soldato in uniforme. Vidi due sorelle anziane inginocchiate, con le mani sulle teste tremanti. Vidi uomini armati perquisire ovunque. Guardaroba, cassetti, persino i banchi della cappella. Cercai di nascondermi. Corsi di nuovo in biblioteca. Chiusi la porta dall’interno e mi inginocchiai dietro un alto scaffale. Le mie dita stringevano il rosario così forte che i grani lasciarono segni sulla mia pelle. Mormorai il Padre Nostro più e più volte, come se le parole potessero rendermi invisibile. Ma mi trovarono. La porta fu sfondata con un calcio.

Entrarono due soldati. Uno era più anziano, con una cicatrice sul viso e un’espressione stanca. L’altro, un giovane biondo con gli occhi azzurri, sembrava inespressivo. Fu la prima persona a vedermi. Mi indicò e disse qualcosa in tedesco. Il più anziano sorrise. Non era un sorriso amichevole. Era quel tipo di sorriso che ti fa rivoltare lo stomaco. Mi tirarono per le braccia. Cercai di resistere, ma erano troppo forti. Gridai aiuto ma non venne nessuno. Mi trascinarono lungo il corridoio, oltre i gradini d’ingresso, fino al cortile dove attendeva un camion militare.

Altre donne erano già dentro, civili, giovani, terrorizzate. Nessuna di loro indossava l’abito, solo io. E fu allora che capii. Non ero solo un’altra prigioniera, ero diversa e questo li rendeva curiosi. Uno dei soldati mi strappò il velo, i miei capelli corti, tagliati vicini, rimasero esposti al vento gelido. Mi sentii umiliata. Non perché i miei capelli fossero visibili, ma perché quel semplice gesto era già una violazione. Mi gettarono nel camion. Il telone fu chiuso. Rimanemmo nell’oscurità, sballottate al ritmo del veicolo sulle strade di ciottoli. Nessuno parlava. Si sentivano solo singhiozzi soffocati e il rombo del motore.

Stringevo la mia croce di legno al petto, cercando di ricordare le parole di conforto che dicevo ai bambini dell’orfanotrofio. Dio è con noi. Non ci abbandona mai. Ma in quel momento, per la prima volta nella mia vita, dubitai.

Il viaggio sembrò infinito. Quando finalmente ci fermammo, sentii cani abbaiare, voci gridare ordini, metallo che colpiva il metallo. Il telone fu tirato giù. Una luce intensa riempì lo spazio. Fummo costrette a scendere. Calpestai un pavimento di terra. Intorno a me c’erano recinzioni di filo spinato alte, torrette di guardia, baracche di legno allineate come bare e un enorme cancello con lettere tedesche che non riuscivo a leggere. Più tardi, imparai il nome di questo posto: Drancy, il campo di smistamento, il purgatorio prima dell’inferno.

Fummo portate in un hangar gelido. Odorava di muffa, urina e disperazione. Altre donne erano sedute per terra, appoggiate al muro, con sguardi vacanti. Alcune avevano macchie di sangue sui vestiti, altre tremavano in modo incontrollabile. Nessuno ci spiegò nulla. Fummo semplicemente spinte dentro e la porta fu chiusa a chiave. Mi sedetti in un angolo, stringendo le ginocchia a me stessa, e cercai di pregare di nuovo. Ma le parole non venivano, veniva solo la paura.

Passarono ore, forse giorni. Persi la cognizione del tempo. Non c’era orologio, nessuna finestra, solo una lampadina fioca appesa al soffitto che non si spegneva mai. Dormivo con la schiena contro il muro. Mi svegliavo sentendo freddo. Dormivo di nuovo. Lo stomaco mi faceva male per la fame. La gola mi bruciava per la sete. Ma la cosa peggiore era il silenzio. Un silenzio pesante intriso di terrore, dove ogni donna lì dentro sapeva che qualcosa di terribile stava per accadere.

E questo accadde la terza notte. La porta si spalancò. Entrarono tre soldati. Uno di loro portava una lanterna la cui luce squarciò l’oscurità e si fermò davanti a me. Indicò e disse il mio nome. Non sapevo come lo conoscesse. Forse dai registri del convento. Forse qualcuno mi aveva denunciata. Non importava. Mi aveva chiamata. Mi alzai lentamente, le gambe mi tremavano. Cercai un segno di speranza nei volti delle altre donne, ma loro distolsero lo sguardo. Sapevano cosa significava essere chiamati nel mezzo della notte.

Mi condussero in un corridoio stretto, illuminato solo da fioche torce fissate al muro. Il freddo pavimento di cemento mordeva i miei piedi nudi a ogni passo. Sentivo porte aprirsi e chiudersi in lontananza. Grida soffocate e risate maschili echeggiavano da qualche parte, impossibili da identificare. Ci fermammo davanti a una porta di metallo. Uno dei soldati bussò due volte e si aprì. Fui spinta dentro. Una stanza piccola e spoglia, fatta eccezione per un tavolo di legno al centro e due sedie. Una lampadina tremolava debolmente, proiettando ombre distorte sulle pareti scrostate.

E lì, seduto su una delle sedie, c’era lui, l’uomo con la voce, alto, magro, uniforme impeccabilmente stirata, stivali neri lucidi, anche in quella luce fioca. Circa 40 anni, capelli brizzolati, lineamenti tirati, viso angolare, occhi scuri che mi esaminavano come un insetto sotto una lente d’ingrandimento. Non sorrideva, né minacciava. Mi osservò a lungo prima di parlare. “Ziichich, siediti!” Non mi mossi. Ripeté in francese con un forte accento: “Siediti.”

Obbedii non per volontà, ma perché le mie gambe non mi sostenevano più. Si sporse in avanti, appoggiò i gomiti sul tavolo, incrociò le dita e disse lentamente: “Sei una suora.” Non era una domanda, era una constatazione di un fatto. Annuì. “Quindi, credi in Dio?” Annuì di nuovo. Sorrise, ma senza calore, solo con un crudele e strano divertimento. “Interessante,” mormorò, “perché qui, sorellina, Dio non esiste.” Mi guardava come una curiosità, non come una minaccia. Il suo nome? Aubergme, la furia di Trichun, lo seppi più tardi da altri soldati. Quella notte era solo una voce.

Una voce che parlava francese con una precisione inquietante, come se avesse studiato la nostra lingua per spezzarci meglio.

“Quante volte al giorno preghi?” chiese. Non risposi. Picchiettò il dito sul tavolo. Una, due, tre volte. Poi si alzò, girò intorno al tavolo e si fermò dietro di me. Sentii il suo respiro sulla nuca. Chiusi gli occhi e recitai silenziosamente l’Ave Maria. “Ti ho fatto una domanda, sorellina.” La mia voce tremava. “Le ore canoniche.”

“Ah!” Si voltò e aggiunse: “Stai parlando a un Dio che non ti ascolta, affascinante.” Strinsi i pugni sotto il tavolo. “Sai cosa ti succederà qui?” continuò, con gli occhi fissi nei miei. “Ti spezzeremo, non fisicamente, beh forse un po’, ma soprattutto spiritualmente perché è lì che sei forte, non è vero? Nella tua fede, nella tua devozione, in questa stupida idea che Dio ti protegga.” Fece una pausa, tirò fuori una sigaretta, la accese e il fumo riempì la stanza.

“Dio non verrà. Abbiamo provato con altri, preti, rabbini, uomini santi. Pregano, piangono, supplicano, e non succede nulla. Quindi, li spezziamo. E sai cosa c’è di divertente? Finiscono sempre per rinnegare.” Il mio cuore batteva così forte che temevo potesse sentirlo. “Non lo rinnegherò mai,” mormorai. Rise, una risata secca, senza gioia. “Vedremo.”

I giorni seguenti, o forse settimane, non lo so più, divennero una nebbia di sofferenza metodica. Non mi picchiarono come gli altri, né con strumenti. No, il loro metodo era sottile, più crudele. Mi umiliavano. Ogni mattina venivo portata fuori dalla baracca e condotta in uno spiazzo dove altri prigionieri scavavano trincee, trasportavano sacchi di carbone e spostavano pietre. E lì, davanti a tutti, un soldato mi costringeva a mettermi in ginocchio per recitare preghiere, ma non a Dio. “Prega che la furia sia misericordiosa,” diceva uno. “Prega che noi siamo misericordiosi,” sogghignava un altro.

E se mi rifiutavo, mi lasciava sotto la pioggia gelida per ore, mi privava del cibo, mi costringeva a stare in piedi con le braccia alzate, tenendo una pesante pietra sopra la testa finché i miei muscoli non urlavano.

Ma non rinnegai. Recitavo le mie preghiere silenziosamente, cantavo salmi nella mia testa, aggrappandomi a ogni verso che avevo memorizzato fin dall’infanzia. Poi una sera, tutto cambiò. Una notte di novembre, il vento ululava tra le fessure della baracca. Ero sdraiata su una tavola di legno avvolta in una coperta sporca che odorava di muffa. Le mie costole mi facevano male, il mio stomaco moriva di fame, ma resistevo ancora. Poi la porta si aprì, entrarono tre figure, due soldati e lui. Mi fissò senza una parola, poi fece un gesto.

Gli altri due mi afferrarono le braccia e mi trascinarono fuori.

Fui portata in un edificio più isolato, una piccola stanza con un letto di ferro arrugginito, un tavolo rovesciato e una finestra rotta attraverso la quale la luna proiettava la sua luce fredda. Mi gettarono a terra. Cercai di rialzarmi, ma uno di loro mi colpì con un calcio. Lui fu l’ultimo a entrare e chiuse la porta dietro di sé. Il suono della serratura echeggiò come uno sparo. “Sei durata più di quanto pensassi,” disse con calma. “Stasera finisce.”

Mi rannicchiai contro il muro, tremando di pura paura. “Rinnegherai,” continuò avvicinandosi. “Dirai che Dio non esiste, che la tua fede era un’illusione, e lo dirai piangendo, implorando di essere lasciata in pace.” Scossi la testa. “No.” Si inginocchiò davanti a me, mi afferrò il mento e mi costrinse a guardarlo. “Non hai scelta, sorellina.”

E lì, in quella stanza gelida, sotto lo sguardo indifferente della luna, capii cosa stavano per farmi. Non uccidermi, peggio, distruggermi. Non descriverò i dettagli di quella notte. Non perché non li ricordi. Ogni secondo è impresso nella mia memoria con insopportabile chiarezza, ma perché ci sono orrori che le parole non possono contenere senza spezzare chi ascolta. Quello che posso dire è che il dolore fisico non è stata la parte peggiore. La parte peggiore è stata la risata. Lui rideva.

Per tutto il tempo, come se quello che stava facendo fosse un gioco, un esperimento scientifico, una forma di intrattenimento, le loro voci echeggiavano sulle pareti nude di quella stanza gelida, mescolandosi ai miei singhiozzi soffocati, formando una sinfonia macabra che non sono mai stata in grado di dimenticare.

Stava con la schiena appoggiata alla parete di fondo, osservando con attenzione clinica, fumando sigaretta dopo sigaretta, il fumo che formava volute grigie nella luce fioca. Di tanto in tanto, dava ordini precisi, freddi, metodici, come un regista che mette in scena un’opera macabra di cui io ero l’unico attore inconsapevole.

“Falla pregare!” ordinò con calma. Un giovane soldato dagli occhi vuoti mi afferrò i capelli e mi costrinse a recitare un’altra volta il “Padre Nostro”. Le sue dita erano divaricate, le unghie spezzate e il suo respiro una miscela di alcol e tabacco stantio. “Ci ho provato,” mormorai tra i singhiozzi. Ogni parola era una lotta, ogni respiro un’agonia. “Padre nostro che sei nei cieli,” la mia lingua inciampava su parole che avevo recitato migliaia di volte, queste parole sacre, un tempo fonte di conforto, ora suonavano vuote e cave.

Rideva ancora più forte, imitando la mia voce tremante, applaudendo come in un cabaret. Chiusi gli occhi, cercai di scappare mentalmente, di lasciare questo corpo che non era più mio, ma il dolore mi riportava sempre alla brutalità di questa stanza oscura.

“Più forte!” gridò quello che mi teneva. Mi tirò i capelli indietro, costringendo la mia testa a inclinarsi. Il mio collo urlava dal dolore. Gridai le parole più forte finché la gola non mi bruciò. “Padre nostro, sia santificato il tuo nome.” Le lacrime scorrevano. Non riuscivo più a respirare normalmente, ma continuavo perché se mi fossi fermata, non sapevo cosa avrebbe fatto. Quando ebbi finito, con la voce tremante, lasciò andare la mia testa con fredda soddisfazione. Schiacciò la sigaretta sotto lo stivale, facendo scricchiolare il metallo del pavimento.

“Vedi, anche ora preghi, supplichi il tuo Dio invisibile, ma guardati intorno, non è venuto, non verrà mai. O peggio, esiste, ma non gli importa di te.”

Si avvicinò, accovacciandosi davanti a me. Il suo viso era a pochi centimetri dal mio. Potevo sentire il profumo della sua acqua di colonia mista a tabacco e a qualcosa di metallico, morboso. “Sai cos’è affascinante?” mormorò. “Continui a credere, nonostante tutto, nonostante noi, questa fede assurda, questa convinzione irrazionale che un potere superiore ti stia proteggendo. Mirabile e patetico allo stesso tempo.” Poi si alzò, accese un’altra sigaretta e disse in un tono quasi indifferente: “Continua.”

Non so quanto sia durato. Il tempo aveva perso ogni significato. Niente più ore, niente più minuti, solo un’eternità di dolore, punteggiata da momenti confusi in cui mi rendevo conto di essere ancora viva, che il mio cuore batteva ancora, che i miei polmoni respiravano ancora quest’aria fetida. A un certo punto, persi conoscenza, forse per misericordia divina, forse perché il mio corpo aveva semplicemente raggiunto i suoi limiti. Quando ripresi i sensi, la stanza era vuota, silenziosa. La lampada sopra la mia testa ronzava debolmente, proiettando una luce giallastra sulle pareti sporche.

Giacevo sul pavimento freddo, nuda, coperta di lividi che stavano già diventando viola e neri, segni rossi sui polsi dove mi avevano tagliata, graffi sulle ginocchia, sangue rappreso tra le cosce. Ogni movimento era un’agonia. Respirare faceva male, pensare faceva male, esistere faceva male, ma ero viva, e in un angolo buio della mia mente frantumata, una piccola voce, quella che avevano cercato di mettere a tacere, sussurrava ancora: “Non arrenderti, non dare loro questa vittoria.”

Rimasi lì per quelle che sembrarono ore, incapace di muovermi, incapace di piangere. Non avevo più lacrime, non avevo più nulla da dare. Un guscio vuoto, un corpo senza anima, una preghiera senza voce. Poi la porta si aprì lentamente, con cautela. Il mio corpo si irrigidì, pensai che stesse tornando, che non fosse finita, che non sarebbe mai finita. Ma non era lui.