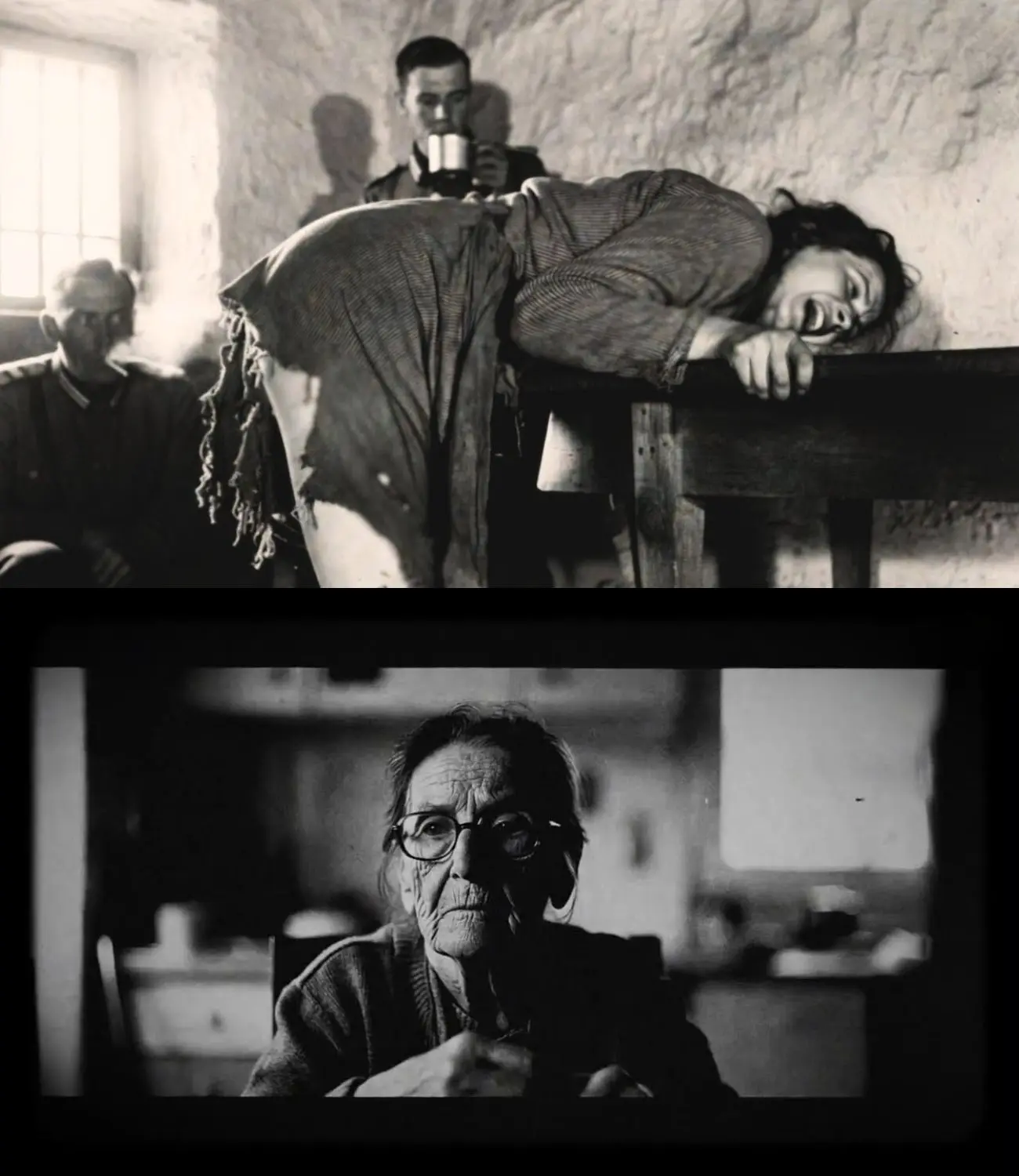

« 25 centimetri »: un’umiliazione ripetuta ogni giorno contro le prigioniere francesi di Heinz

Questo racconto è stato registrato all’inizio degli anni 2000, tre anni prima della sua morte. Per quarantotto anni, Noémie Clerveau ha tenuto segreti i tormenti vissuti nei campi di prigionia durante l’occupazione tedesca. Il silenzio era il suo modo di sopravvivere; la parola divenne la sua forma ultima di resistenza. Senza chiedere perdono né giudizio, decise di parlare perché il tempo stringeva. Ecco le parole che ha portato con sé per tutta la vita. Ascoltate fino alla fine e non lasciate mai che tutto questo cada nell’oblio.

Noémie non aveva mai cercato di essere un’eroina. Non aveva nemmeno cercato di essere una vittima. Era semplicemente una giovane donna francese trascinata nella macchina brutale della guerra. Negli archivi, il suo nome compare quasi da nessuna parte. Eppure, nella sua voce registrata, si sente la storia di innumerevoli donne: quelle che hanno subito l’umiliazione, la fame, la paura e la disumanizzazione, giorno dopo giorno, senza che nessuno chiedesse mai come avessero fatto a sopravvivere.

Quando arriva al campo di Heinz, non ha ancora vent’anni. Ricorda innanzitutto l’odore: un miscuglio di fumo freddo, sudore, polvere umida e metallo. Poi, il primo ordine: tacere. Il silenzio era imposto dalla minaccia, ma anche dalla vergogna. Ripetevano loro che non erano più nulla. Non più cittadine, non più donne, non più esseri umani. Solo corpi, numeri, sagome che si potevano spostare, punire, spezzare.

« 25 centimetri ». Questa espressione ritorna nel suo racconto come un chiodo. Non era una misura qualunque. Era una regola. Una distanza imposta. Un ordine ripetuto. Uno spazio minuscolo tra le prigioniere, durante gli appelli, gli spostamenti, i pasti. Dovevano stare esattamente a venticinque centimetri l’una dall’altra. Né più, né meno. Troppo vicine: punizione. Troppo lontane: punizione. Questo dettaglio, apparentemente assurdo, era un’arma psicologica. Trasformava ogni gesto in un rischio. Ogni respiro in una possibile colpa.

Le guardie usavano quella regola per mantenere una tensione costante. Una donna inciampava e l’intera fila veniva picchiata. Un’altra teneva la testa troppo alta e veniva costretta a restare in piedi per ore. La fame rendeva le gambe instabili. La stanchezza offuscava la concentrazione. Eppure, dovevano obbedire a quella distanza precisa, come se la sopravvivenza dipendesse da una regola geometrica. Noémie spiega che l’umiliazione non era solo nella violenza fisica, ma nella ripetizione quotidiana, nel controllo totale, nell’idea che si potesse ridurre una persona a un comando ridicolo.

Nel campo, la giornata iniziava prima dell’alba. Le svegliavano brutalmente, spesso con urla, a volte con colpi sulle porte. Si alzavano nel freddo, con vestiti troppo leggeri, scarpe rovinate, corpi già indeboliti. Poi veniva l’appello. Lungo, interminabile. Restavano immobili, anche quando cadeva la neve, anche quando il vento bruciava la pelle. Il tempo si dilatava come una punizione in sé. Alcune svenivano. Altre restavano in piedi per pura ostinazione, perché cadere significava essere trascinate, insultate, talvolta picchiate.

Noémie ricorda soprattutto lo sguardo delle altre prigioniere. In quell’universo, lo sguardo era un linguaggio. Poteva dire: « resisti ». Poteva dire: « sono ancora qui ». Poteva anche dire: « non ce la faccio più ». Le parole mancavano, ma gli occhi parlavano. Era un campo in cui si cercava di spezzare i legami, di impedire ogni solidarietà. Eppure, anche a venticinque centimetri, anche sotto sorveglianza, le donne inventavano modi per sostenersi. Una mano sfiorava una manica. Una spalla si avvicinava. Un pezzo di pane veniva condiviso di nascosto.

Il nome Heinz, nel suo racconto, non è soltanto un luogo. È un’idea: quella di un sistema che si nutre dell’umiliazione. Le prigioniere francesi, diceva, venivano prese particolarmente di mira per essere « spezzate ». Rimproveravano loro l’identità, la lingua, la cultura. Si prendevano gioco del loro accento, caricaturavano le loro preghiere, distruggevano le loro lettere. Spesso venivano private di informazioni sulle loro famiglie. L’ignoranza era una tortura in più: non sapere se un fratello fosse ancora vivo, se una madre fosse stata arrestata, se la guerra stesse finendo o se non sarebbe mai finita.

Per decenni, Noémie non raccontò nulla. Tornò in Francia, lavorò, costruì una vita, come molte. Ma portava dentro di sé un peso invisibile. Spiega che il silenzio non era una scelta di comodità. Era una strategia. Per sopravvivere dopo la sopravvivenza. Aveva paura che nessuno le credesse. Paura che si minimizzasse. Paura che il suo racconto venisse trasformato in spettacolo. E soprattutto, paura di rivivere. Perché raccontare significava tornare là. Nel freddo, nelle urla, nella distanza di venticinque centimetri.

All’inizio degli anni 2000, sente che il tempo le sfugge. Non ha più la forza di custodire quel segreto. Capisce anche che i testimoni stanno scomparendo. Che presto resteranno solo libri, date, monumenti. Decide allora di parlare. Non per chiedere pietà. Non per accusare un’intera generazione. Ma per lasciare una traccia. Perché la parola « campo » non diventi mai un’astrazione. Perché le umiliazioni, anche le più piccole, vengano riconosciute come armi.

La sua testimonianza è di una semplicità sconvolgente. Non drammatizza. Descrive. Nomina. Ripete certi dettagli, come se volesse assicurarsi che li si ricordasse. « 25 centimetri », dice, « era ogni giorno. Ogni giorno ». E in quella ripetizione, si capisce tutto: la guerra non era solo battaglie, bombe, mappe. Era anche una donna che doveva calcolare la distanza tra il proprio corpo e quello della vicina, sotto pena di soffrire ancora di più.

Ascoltare Noémie significa capire che la memoria non è un lusso. È una responsabilità. Perché l’oblio è l’ultima vittoria dei carnefici. Finché questi racconti esistono, finché vengono trasmessi, la menzogna non può cancellare tutto. Questa testimonianza non chiede perdono. Non chiede giudizio. Chiede una sola cosa: che ci si ricordi.

E soprattutto, che non si lasci mai che tutto questo cada nell’oblio.